嗨,我是慢慢,一名心理咨询师。

如果说今年有心理学热词排行榜,「主体性」应该是第一名。

在这个被他人的期待和声音填满的世界,我们越来越渴望找回自己的主角身份。

那么今天,我就来跟大家分享一个恢复主体性的“邪修”秘诀——

在关系里,一定要学会反复默念一句口诀:“我没有伺候谁的义务!”

记住它,基本上你就远离了绝大多数有毒关系。

我第一次有这个觉察,是在多年前一个同学聚会上。

那晚,我忙着照顾每个人的情绪——找话题、调节气氛、留意谁的杯子空了、谁被冷落了。

回家后,我精疲力尽地倒在沙发上。

突然一个念头击中了我:

刚才的我,不像一个享受聚会的人,倒像是个全程待命的服务员。

那一刻,我意识到自己陷入了典型的“伺候者模式”。

这种模式,相信你并不陌生:

在职场里,有人对同事的“顺手帮忙”来者不拒,自己的计划永远排最后;

在友情中,有人永远做情绪的垃圾桶,只要跟人相处就会变成高强度的情绪劳动;

在家庭里,有人把父母的期望当成圣旨,努力扮演乖孩子......

更别提在亲密关系中,

很多人习惯通过不断付出来换取爱,对方稍有不悦就立刻反思自己。

为什么会这样?

根据我这些年的咨询经验,这背后有两个深层原因。

*案例均已作授权和模糊化处理

01

原因1:

我们错把“被需要”当成了“自我价值”。

这种观念深植于我们的早年经历。

我的来访者小洋,是一位非常优秀的项目经理,却活得特别累。

她对父母有求必应,对闺蜜朋友无限包容,对伴侣过度付出。

——她说自己就是这样标准的“三好女性”。

在咨询中,她回忆起了一些场景:

那时爸爸是下乡的大学生知青,村里的人都觉得有其父必有其女。

爸爸也对她的学业有很高的期待,希望她能替他争光。

为此小洋拼命学习,总是努力地考第一名。

每当考到第二第三,爸妈总会不高兴;

只有重新回到第一,他们才会露出难得的笑容。

在家务上,妈妈也常常要求她“做大女儿的要替妈妈省点心”。

为此小洋主动包揽了一切洗碗、洗衣、扫地、拖地的活儿。

等到妈妈夸她一句“真是个好孩子”,她才安心。

久而久之,她在心里内化了一个等式:

我的价值=我伺候别人的能力。

这不是个例,而是许多人在成长过程中都可能会形成的生存策略。

只有当我们听话、满足他人期待时,才能获得关注和爱。

成年后,我们便带着这个模式进入所有关系,继续用“考满分”的姿态,去换取每个人的认可。

原因2:

集体潜意识中的“与人为善”枷锁。

如果你总是在无意识照顾别人、过度付出,也别太苛责自己,请多给自己一些体谅。

毕竟,这也可能是社会的集体潜意识造成的。

我的另一位来访者曾苦笑着告诉我:

“我活了三十多年,最怕的就是伤和气这三个字。”

为了不伤和气,她为了朋友当免费劳动力;

为了不伤和气,相亲对象挖苦自己,她不敢当面怼回去。

我们的传统文化教育,十分强调和谐的美德——在我看来这没啥问题。

但正如武老师所说:

在充满浆糊逻辑(缺乏个人边界)的社会环境中,“与人为善”很可能会变成一种自我禁锢。

吃亏是福、善良是美德、别太计较......

这些声音不断洗脑我们时,我们很容易就会被“老好人”的枷锁困住。

我们维护了表面的和谐,却杀死了内心真实的自己。

02

伺候者模式

是如何蚕食我们的主体性的?

继续拿来访者小洋的故事来举例——

长期的伺候者心态,会给我们带来三个致命后果:

情绪上,我们逐渐变得情感倦怠。

小洋在关系里总是无条件照顾别人的情绪。

气氛冷了她来兜,别人不高兴了她来哄,吵架了她第一个低头。

但人心肉长,总会累的。

慢慢地,她开始对朋友的求助信息感到恐惧,对家人的电话心生抵触。

这其实也是大部分人会经历的阶段。

从一开始忽视自身情绪、只照顾别人情绪,逐渐变得情感倦怠、甚至是冷漠。

甚至会有人开始指责你:“你怎么变成这样了?”

需求上,我们的个人需求被无限挤压。

伺候者心态,常常会让我们习惯性地“被使用”。

就像小洋,她虽然在工作上小有成绩,但这些年一直渴望有新的突破,新的职业方向。

结果她的职业规划一拖再拖。

因为她的精力都花在了满足别人的需求上了。

一个人的能量是有限的,当所有能量都向外输送,我们的能量就会逐渐枯萎。

关系里,我们的价值习惯于寄生于他人,自我逐渐变得空心。

小洋的自我价值,常常“寄生”在别人的认可上——

朋友一句“有你真好”、父母一声“女儿懂事”、感情里一句“没你不行”。

久而久之,可怕的变化发生了。

当前辈问她“你自己到底想做什么”时,她愣在原地,大脑一片空白。

她的日程表填满了别人的待办事项,内心却没有一项属于自己的渴望。

她为所有人忙碌,却唯独弄丢了自己——这种内在的空洞感,就是“自我空心化”。

但我更想说的是:这套外部评价系统极其脆弱。

比如小洋在咨询室里的好几次崩溃,就是因为外部评价的标准飘忽不定。

原本认可她工作的上司,现在挖苦她了;

原本赞美她厨艺的伴侣,现在吃不惯她新做的菜式了。

当外部认可消失了,小洋的整个世界就会地动山摇。

我相信,这也是伺候者模式给我们的主体性,带来最大的打击。

因为我们的价值,总是跟着别人的标准而起起伏伏,按武志红老师的话说——我们正在过一个自己说了不算的人生。

认识到这些后,我和小洋一起开始了从“伺候者”到“人生主角”的转变练习。

相信你也会从她的觉醒之路里得到启发。👇

1、责任边界觉醒——

分清“我愿意”与“我应该”。

请试着练习「延迟回应法」。

当别人提出请求,你的那个“好”字即将脱口而出时,试着给自己创造一个缓冲空间。

你可以说:“我需要看一下我的xxx安排,xxx分钟后回复你。”

或者简单地:“让我想一想。”

就像来访者小洋。

当同事习惯性地把一份数据盘点工作推给她时,她没有像往常一样立刻答应,而是说:“我现在手头有急事,一小时后再回复你,可以吗?”

在这一小时里,她问了自己3个问题:

(1)做这件事会耽误我自己的事吗?

(2)我是真心愿意帮他,还是只是怕他失望?

(3)如果他因为我的拒绝而不满,这个结果是谁来负责?

后来她回复说:“我今天实在抽不出空做你的报表,建议你找运营同事,他们更专业。”

对方听后反而感谢了她的建议。

从“秒回的好”到“思考后的不好”,这种责任的厘清,就是主体性的觉醒。

2、价值来源觉醒——

你的存在本身,就是价值。

我建议小洋每天做一件“微小叛逆”的事——

纯粹为了取悦自己,而不是任何人。

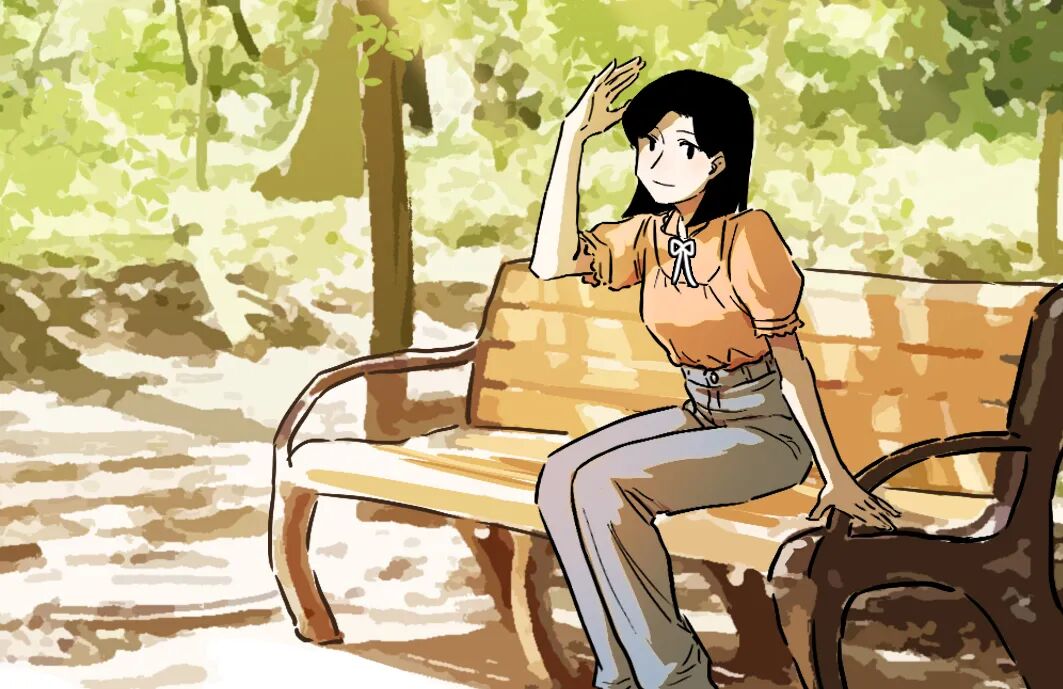

比如她选了一个下午提前半小时下班,没有去安慰失恋的朋友,也没有去买菜回家给男友做饭。

而是走进家附近的公园,坐在长椅上,安静地看完了一本漫画书。

过程中,她也经历了一些心理波动:

“大家都还没下班,我凭什么在这里享受?”

“男朋友还在等我,我是不是太自私了?”

可是当她看到夕阳穿过树叶,内心涌起纯粹的快乐时,她才体验到这种理直气壮的“我值得”。

每个人在生活中都可以去体验这些微小而叛逆的时刻——

买瓶“不实用”的香水,只是因为自己喜欢;

拒绝一次别人鼓舞你参加的社交,独自去看一场电影……

当不再通过服务他人来证明自己时,我们才真正开始看见自己的价值。

3、关系本质觉醒——

健康的爱,流向不委屈自己的人。

当我们开始设立边界,我们会发现真正值得珍惜的关系并没有离开。

就像小洋某位闺蜜又一次在深夜打来电话倾倒情绪垃圾时,小洋没有像往常一样强忍困意陪聊。

而是告诉她:“现在太晚了,我明早有重要会议,午饭时间你再找我,可以不?”

朋友沉默后道歉,说自己确实不该不分时间地宣泄情绪。

她原以为会收获对方的失望或抱怨,却获得了尊重。

更让她触动的是,隔天的交流中朋友第一次主动询问她的近况:

“那你最近工作怎么样了?顺利不?”

那一刻她明白,当她停止无底线地承接他人的情绪,对方才真正看见她。

这段友谊非但没有破裂,反而在一种更平等的层面上获得了新生。

最后我想告诉大家的是:

真正健康的关系,从来不需要一方扮演“服务员”。

真正滋养的关系,应该你是你人生的主角,别人是他们人生的主角。你们彼此尊重、互相支持,但谁也不伺候谁。

所谓“主角心态”,不是说你要霸道、自私,而是你爱自己、了解自己,对自己保持觉察。

你知道自己的需求值得被重视,你的感受值得被聆听。

愿你在感到疲惫的关系瞬间,能想起这句话——

“我没有伺候谁的义务。”

愿你一步步,温柔而坚定地,夺回你人生的主体权。

有些人一辈子都在照顾别人,生怕落下谁,

可到头来,总被忽略的那个人,往往是自己。

· 别人一皱眉,你就忙着解释、弥补;

你不是天生爱伺候人,

只是从小被教导要懂事、要体贴、要不惹麻烦,

久而久之,你把“被需要”误以为“被爱”。

如果你也发现,在关系里总是失去自我,

心理咨询可以是一个安全的空间。

在这里,咨询师会陪你一点点梳理,无条件付出的背后,心里藏着的那些不安、。

你不需要被提醒无数次,你只需要被信任一次。