不久前,我去影院看了《攻壳机动队》(豆瓣9.0),看的过程很受震撼,看完之后思绪万千。

它是1995年由押井守导演的动漫电影——

背景设定在公元2029年,人类全面实现网络化、科技化和机械化以后,

在那个世界里,人,不再仅仅是单纯的人,

而是一个由人类的部分器官组织、电子脑(与网络数据相连接的大脑),义体(高科技材料造就的身体)组成的混合体。

当人类被科技改造后,自我存在的困惑和自我认同的缺失,是影片主要想探讨的主题:

我是谁?

我是真实存在的吗?

还是,我只是一个电脑程序合成的虚拟产物?

这是一部30年前创作出来的预言未来世界的电影。

奇妙的是,如今身处2025年的我们,似乎正朝着电影预言的方向加速奔跑着:

随着人类社会越来越网络化、科技化、AI化——

看起来,我们的生活、工作是更便利,更高效了,

但在高科技的繁华背后,无意义感、无价值感和空虚感,却又时常萦绕在我们内心,

我们似乎很难感受到自己作为一个独特的人类个体,存活于这个世界上的真正意义所在。

或许,这不仅仅是影片《攻壳机动队》尝试探讨的问题,也是存活于当代社会的我们,需要共同思考的问题。

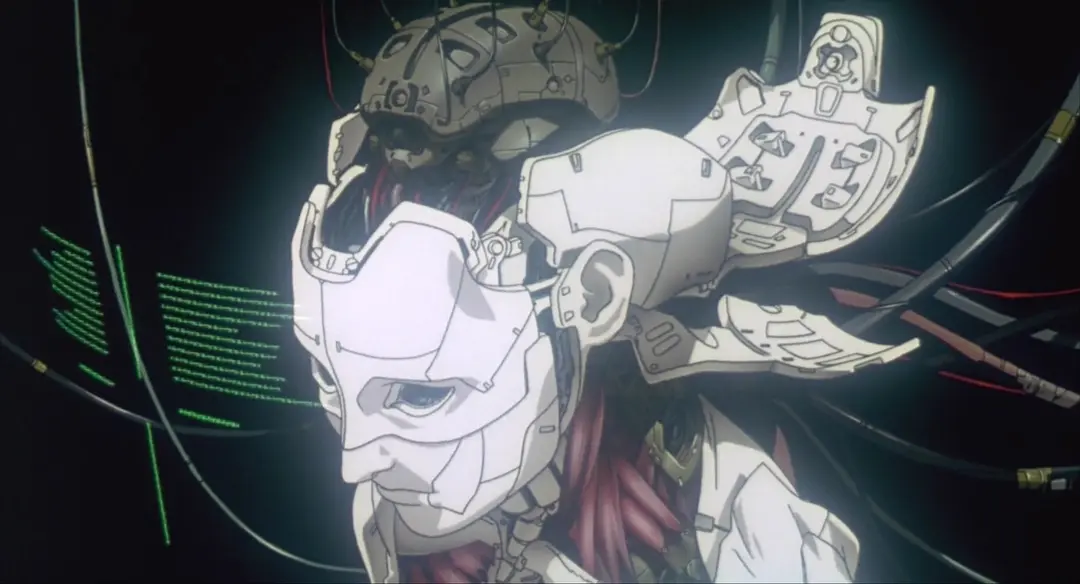

影片的主角素子,公安9课(一个专门镇压高科技犯罪的特殊部队)队长,她是给人虚无感最强烈的一个角色。

恰恰,她也是影片中战斗力最强的一个角色。

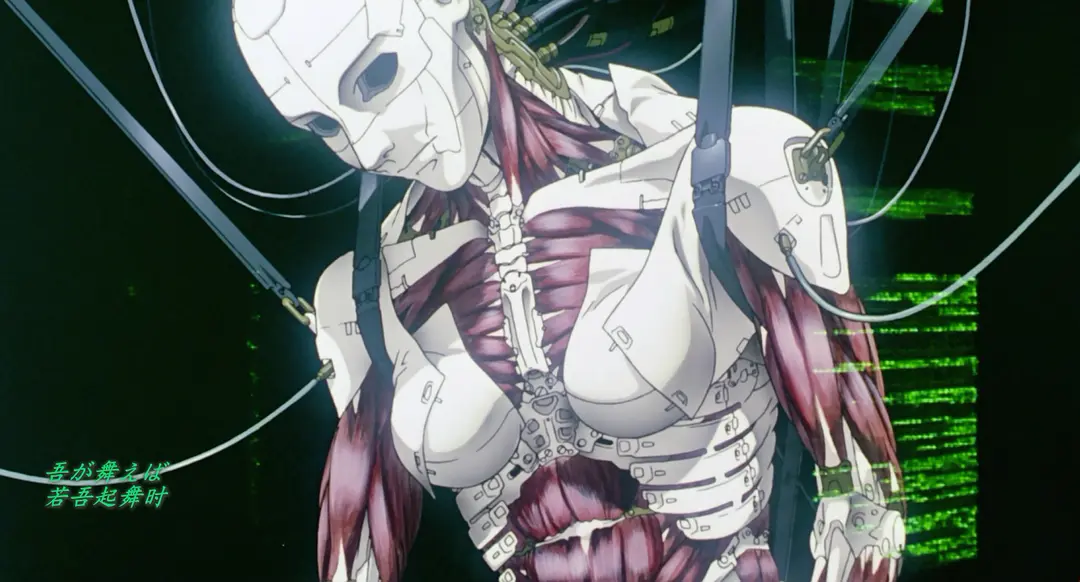

除了脑髓以外,她的全身都已经被置换成了义体。

在高科技的加持下,她的身体拥有诸多过人之处——

可控的新陈代谢,强化的感官知觉,异于常人的反应速度和力量,大幅提升的数据处理能力……

这给她带来了很多生活、工作的便利:

比如她可以喝酒,并用10分钟将体内酒精代谢出去,不耽误她出警执勤;

又比如她可以在战斗中快速奔跑,躲过敌方战车的连续轰炸,逃过一死;

甚至,哪怕她在战斗中被摧毁了,也可以通过义体重装去进行复活重生……

从这个维度来讲,素子就像是一个「无所不能的不死之身」——

只要网络还在,高科技还在,她就可以获得某种意义上的“永生”。

但这也是存在代价的,代价就是:她不能从公安9课辞职。

因为一旦辞职,她的义体就会被回收,部分加密的记忆也会被回收,

而只剩下脑髓的她,则会因支付不起昂贵的义体维护费而无法生存,

即便勉强依附在一副廉价的义体里,她的生存能力和战斗能力也会大幅度下降。

换而言之,她将不再是原来的她,也不再是一个完整的她。

影片中素子的困惑在于:

她不确定自己是否依然还是人类?

她不确定自己是依然活着,还是很早之前就已经死了?

她不确定自己的灵魂是真实存在的,还是程序生成的产物?

而这一切困惑的源头则在于:

她的灵魂跟肉体是分离的(她的肉体很久之前就已经死了);

她的自主意识是依托在一副原本并不属于她的躯壳(义体)中得以呈现的。

由于身体随时可以替换,即便损坏了也没关系,所以她的生存感极为淡漠:

经常在战斗中横冲直撞,对自己的身体毫不怜惜。

她依赖于人类高科技实现了永生,却又被迫束缚在人类高科技铸就的义体躯壳里,

体验不到一个平常的肉体之躯可能会经历的疼痛、受伤与死亡,以及由此产生的恐惧、悲伤与绝望等情绪情感。

这是素子身为一个高科技义体人的强大勇猛之处,同时也是她作为一个“人类”所缺失的身体与情绪情感相联结的部分。

而这,也造就了她对自我存在的怀疑,以及对自我认同的缺失。

从心理学角度来看,

影片中素子与公安9课的关系,属于「共生依赖」的关系。

素子依赖公安9课的庇护得以生存;

而公安9课则依赖素子强大的侦察能力和战斗能力,达成一系列任务。

如果素子只是一个执行指令的机器人,可能不会衍生出太多关于生存的困惑与烦恼;

但偏偏,她又是一个保留了脑髓组织,具有自主意识的“人类”,

也因此,关于“我是谁”、“我是否真实存在”的困惑,经常浮现在她的脑海里,令她陷入迷茫与沉思。

这令我想起了现实中很多孩子与父母的关系——

特别是一些控制欲较强的父母,他们与孩子紧密共生在一起。

从孩子一出生开始,他们就基于自己的认知、需求与愿望,为孩子设计好一条通向未来的“康庄大道”,

且在孩子成长中,他们给孩子灌输的价值观、提供的成长资源,都是围绕着这条“康庄大道”去展开。

如果孩子只是顺从,听话照做,或许可以在父母的全方位安排和庇护下,收获不错的社会成就。

但代价就是,Ta们一生都在为父母而活,无法真实做自己,体验不到自我存在的价值与意义。

而影片中素子与高科技义体的关系,也同样属于「共生依赖」的关系。

素子作为一个仅剩下脑髓的“不完整人类”,无法独立行动。

得益于高科技义体的加持,她获得了强于普通人的身体技能和头脑功能。

比如如果她想读书,只需要将连接图书馆的数据线插进后脑勺,就可以快速阅读完相关书目;

又比如如果她想开车,只需要将连接汽车的数据线插进后脑勺,就可以快速安全地驶向目的地……

但这并没有给她带来成就的喜悦,反而令她常常陷入自我存在的困惑与恐慌:

“如果我的整个身体都是程序合成的产物,那有没有可能,我的人格也是程序合成的虚拟人格?”

这令我想起当代社会中,我们与AI的关系——

作为一个普通人类,当我们想要掌握一项技能时,通常需要花费时间精力去学习。

但得益于AI的加持,我们能够省去漫长的学习过程,直接收获成就与结果。

比如当我们想拍照,只需要轻轻按下按钮,AI照相机可以自动帮我们取景、拍照和修图;

又比如当我们想自驾,只需要一屁股坐上副驾驶,AI汽车就可以自动把我们送到目的地……

虽然这给我们带来了很多便利,但同时它也会令部分人(比如摄影师、剪辑师、汽车司机等)对生存产生担忧:

“如果有一天,我的所有技能都被AI取代,甚至超越,那我是不是就彻底失业了,没价值了?”

知乎影响力答主徐若航,同时也是一名心理咨询师。

他在评价《攻壳机动队》时,讲述了一个人自我形成和发展的全过程。

他说,人的自我虽然是一个虚构的概念,但也不是凭空产生的。

首先它是以人的原始需求为基础,即知道自己想要什么。

一般婴儿在出生后前两周,就已经有了主动构建生活的潜力,只是缺少相应的能力。

所以那个时候,Ta更多是通过哭泣呼唤养育者前来照顾。

而后随着婴儿逐渐长大,Ta开始具备越来越多的自我能动性,

既知道自己想要什么,也知道如何组织自身的各部分去达成自己的需求与愿望。

比如肚子饿了,Ta会懂得自己伸手去拿奶瓶,扶着奶瓶喝奶。

随着自我能动性的不断发展与演化,Ta会逐渐形成自我连续性,

学会结合过去经验和当下处境、调动内部和外部资源,用不同方式去解决问题。

比如肚子饿了,Ta不仅知道吃奶,也知道吃食物,还知道呼唤养育者给Ta提供食物。

人,只有积极参与和创造各种体验,持续地把外界反馈和自身体验相结合,

Ta才能在动荡不安的世界中找到自己的位置,知道自己想要什么,并持续创造自己想要的生活。

且在持续创造的过程中,Ta会不断体验到自我存在的价值与意义,最终成长为一个连续的、完整的、独一无二的个体。

无论是影片中是素子,还是那些在父母控制下成长起来的孩子——

他们似乎从诞生伊始,就被困在一个设定好了的人生剧本里,压抑了自己的原始需求,无法真实做自己。

且在成长过程中,父母的各种安排与控制,能够确保他们在设定轨迹上安全行走,却无形中扼杀了他们的自我能动性。

或许借助于现代高科技(义体&AI)的加持,他们能够高效达成一系列外界安排给他们的生命任务,

但由于缺少原始欲望的驱使,缺少自主意志的主导,他们的内在需求与外在成就其实是割裂的,他们的生命体验是单一化、碎片化的,无法形成自我连续性。

在这样一种长期的「共生依赖」关系中——

无论他们取得了多少现实成就,

他们都无法感受到自己作为一个独立个体的真实存在,也无法体验到根据自己的意志去存活的充实感。

因为他们不知道自己究竟为什么而活,也不确定自己在剥离了共生关系的庇护后,是否依然能安全存活于世?

影片中,素子在工作之余最喜欢做的事情,就是去海里潜水。

这对义体人来说,是一件非常危险的事情。

因为一旦体内的浮潜装置出问题,她就会葬身海底,彻底死亡。

但对素子而言,它也是唯一一个可能会脱离网络程序操控,存在未知风险的地方,

或许只有真正将自己置身于危险和可能死亡的境地——

她才能真正感受到一个普通人类可能会面临的恐惧、忧虑、孤独与绝望等情绪情感,

同时也能体验到一个普通人类在经历了风险和可能的死亡后,那种向死而生的喜悦。

就像她自己所说的:

“在海里,我感到恐惧、忧虑、独孤和黑暗;

同时还有希望,在浮出水面那一刻,我有一种重生的感觉。”

她想脱离公安9课的控制和庇护,成为一个具有独立意志的生命体,在这个世界上真实地存活着。

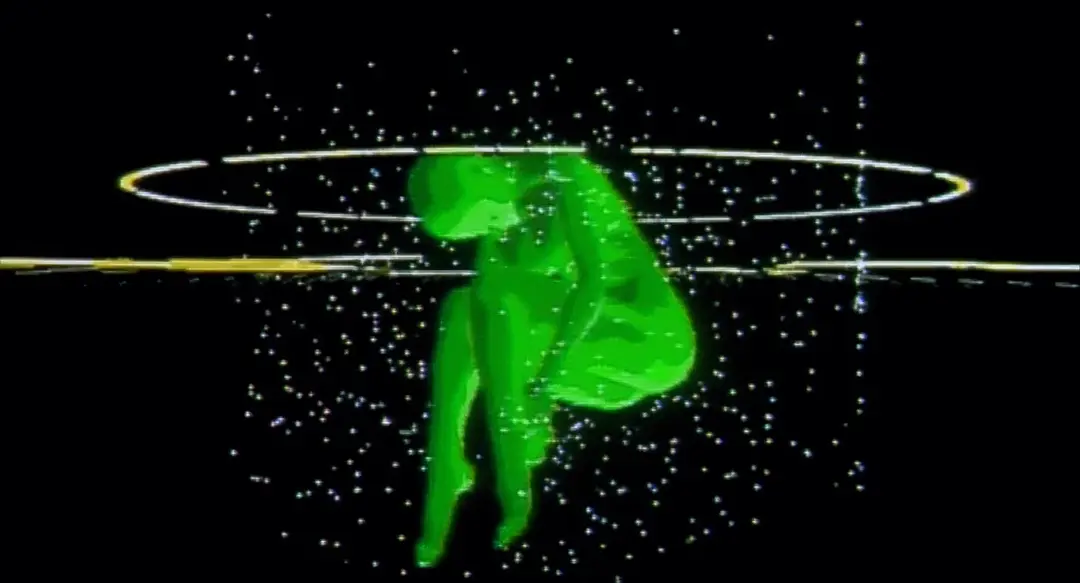

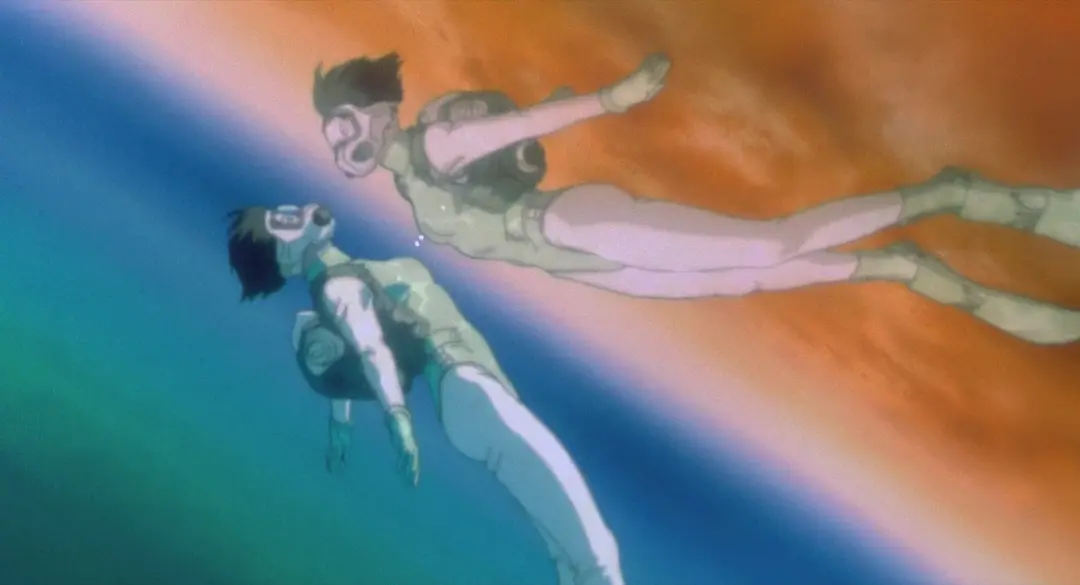

影片的最后,素子经历了长时间的迷茫、困惑与挣扎后,她离开了公安9课,摒弃了公安9课给予她的高功能义体,

并根据自己的自主意愿,接受了一个由程序生成的生命体(傀儡师)的结合请求,进入到了无限宽广的网络世界。

那种感觉就像是,一个孩子最终脱离了父母的控制与庇护,与爱人相结合,走向更宽广的世界,探索未知的人生。

虽然她不知道自己未来会变成什么样子,也不知道自己未来会遇见什么,

但她义无反顾。

因为这是她作为一个独立的生命体,根据自己的意志选择了自己的人生。

素子的选择,或许也是我们在脱离父母的共生桎梏,走向独立时,必须要面对的生命抉择。

它通常伴随着一种深刻的内心动荡,这种内心动荡不仅仅是对独立的渴望,更是一种对自我存在的重新确认。

在这个过程中,

我们可能会感到一种前所未有的孤独,仿佛失去了原本熟悉的依靠,甚至会怀疑自己是否真的能够独自面对这个世界。

但我想想说,这种分离并不是一种断裂,而是一种成长。

它意味着我们开始真正地成为我们自己,开始拥有自己的声音、自己的选择、自己的生命体验。

虽然这个过程可能会痛苦,甚至让我们感到无助和恐惧,但也正是这些情绪,让我们更加真实地活着。

包括我们现代人与AI的关系,也是类似的。

尽管我们目前还没发展到像电影中呈现的,人类被科技全面改造的境地,

但在AI功能不断升级,并逐渐实现某些技术功能、替代某些职业岗位的当下,我们该如何维持自己作为一个人的主体性,

该如何参与和创造生命中的种种体验,并在体验发展出自己的生存优势和核心竞争力,实现自我存在的价值?

这其实是一个值得我们所有人探讨和思考的问题。

作者:天雅,华南师范大学心理学专业,广州心协三级心理咨询师,自体心理学长程在读。本文原创发布公众号:武志红(ID:wzhxlx)。