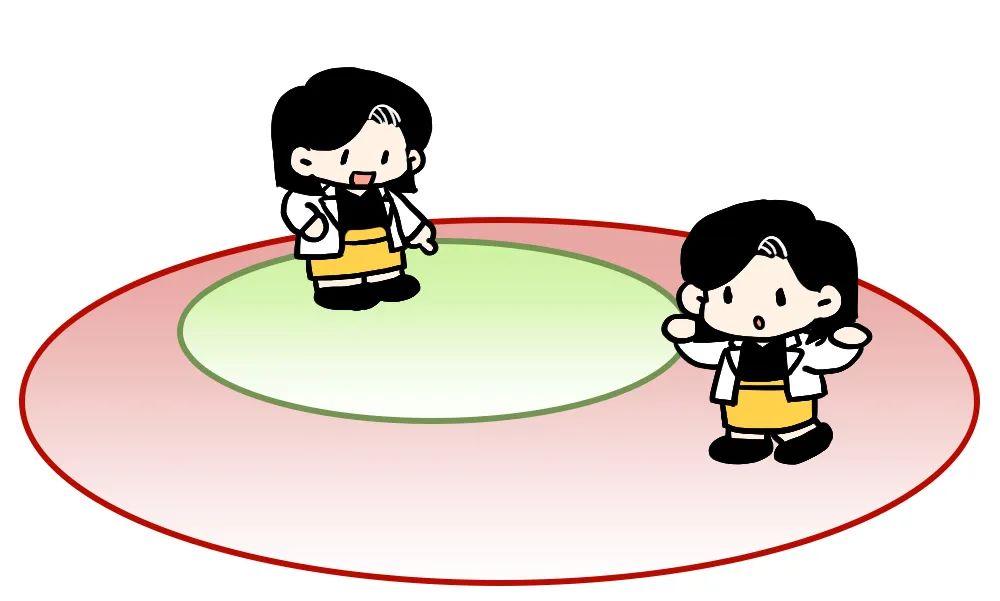

“我们家那个臭小子,天天不去上学,还说自己抑郁,我看就是闲的!你说是不?”

“哎,我老做噩梦,你们搞心理应该不会吧?真羡慕啊。”

“不知道怎么跟我老公说,他一回家就打游戏,也不跟孩子交流……你说我还能怎么办?”

03

我这样是不是太冷漠了?

会不会亲手破坏了这段关系?

对方会不会觉得很失望、很没面子?

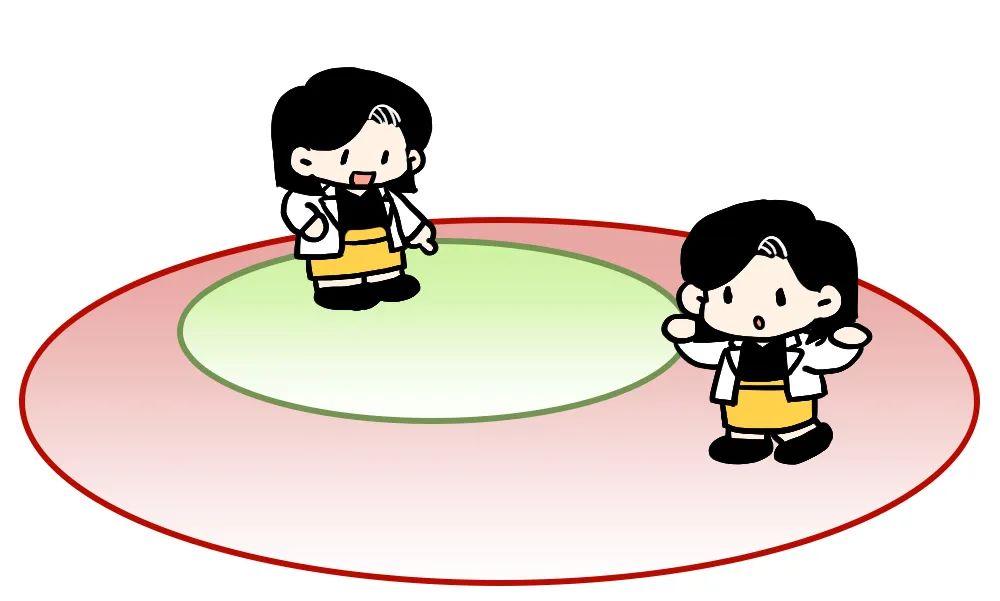

“我听懂了,但这件事我就帮不上忙了。”

“我这两天状态不太好,真的腾不出力气。”

“你说得我也挺心疼的,但我想这可能是你自己要面对的事。”

点击下方卡片

👇👇👇

“我们家那个臭小子,天天不去上学,还说自己抑郁,我看就是闲的!你说是不?”

“哎,我老做噩梦,你们搞心理应该不会吧?真羡慕啊。”

“不知道怎么跟我老公说,他一回家就打游戏,也不跟孩子交流……你说我还能怎么办?”

03

我这样是不是太冷漠了?

会不会亲手破坏了这段关系?

对方会不会觉得很失望、很没面子?

“我听懂了,但这件事我就帮不上忙了。”

“我这两天状态不太好,真的腾不出力气。”

“你说得我也挺心疼的,但我想这可能是你自己要面对的事。”

点击下方卡片

👇👇👇