作者 | 和小畏

责编 | 陈轻轻

假期,你是否安排好了呢?

放假是好事,可我发现,有的人并不轻松——这么多天,怎么安排才更充实、有性价比呢?

各种各样的博主,都在教大家高效打卡景点,安排日常快速恢复能量......

今天的文章,我倒不想再建议你做些什么,因为:重要的并不是你度假所做的事,而是你的心境。

我们这一代人时刻都在接受感官刺激,信息过载,常常缺少一种「享受无聊」的能力。

而这,也是最靠近幸福的能力。

“卷假期”

不知从何时开始,人们开始在假期中「卷」了起来——

特种兵旅行,快速打卡多种网红美食;

出游只为出片,拍到好照片就算完成任务;

制定满满学习计划,丝毫不敢懈怠......

假期成了一场考试,大家都拼了命去争取获得高分。

似乎忘记了,放假的初衷是放松和快乐,

结果等到上班前一天,才发现自己竟然休完假反而变得身心俱疲。

卷假期,是一种自动化行为,它源自内心深处的一个声音:我必须要过得有意义。

这样的思维,从许多人小时候就形成了。

分享一段我自己的体会。

小学刚学完朱自清写的文章《匆匆》后,老师就布置了一份「仿写」的作业。

朱自清在文章里感叹时光流逝——

洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去......

等我睁开眼和太阳再见,这算又溜走了一日。我掩着面叹息。但是新来的日子的影儿又开始在叹息里闪过了。

一开始,有同学写:看电视/玩游戏的时候,日子从身边溜过。

老师表示认可。

然后有同学写:写作业的时候,日子从笔尖穿过。

结果老师说,这样写是不对的,玩耍是无意义的,这样写反映时间被浪费掉了;

但学习是正事,时间也过得有意义,所以不能这样写。

这段经历就像是许多人成长的缩影——

一件事是否值得、是否有意义,其标准常常被外界规训的,而不是由自己去判断的。

如今看来,人们在休假上的「卷」,其背后的逻辑也与此相似——

要充分安排假期才有意义,否则就是浪费了。

「追求意义」的出发点是好的,但若只追求「意义」,人便会越来越难以面对平凡的自己和生活了。

因而会觉得,如果浪费了假期,就像是犯了什么错似的。

人之所以活得累,因为总是下意识地去追求外界所定义「意义」。

泛滥的「意义」

被挤压的内心

过去,我们或许会下意识地认为——

当一个人总是有意义地过日子,那么Ta便能成长,发展得好,也更幸福。

可事实却未必如此。

好友小南总是把时间安排得很充实,看书、听播客、学英语、做运动、参加社交活动。

身边的人都佩服她精力旺盛,并认为小南一定过得很充实幸福了。

直到有一次小南分手了,她的反应让周围人都大吃一惊。

小南一开始很平静,同时更加疯狂地给自己安排任务。

我以为她就此走出了阴霾。

但突然有一天,她情绪突然崩溃,每天什么都不做,躺在家里,时不时就想哭。

到底发生了什么呢?

原来,小南的「积极努力」和「丰富多彩」,都是出于强迫,而非自发喜欢去做的。

她认为,只有这样才会持续获得别人的喜欢。

但她总是一股脑地忙活,无形中也让伴侣感受到一股紧绷感;

并且两人之间少了情感的交流,男友感受到自己被疏远,于是决定分手。

后来,小南寻求心理咨询的支持。

慢慢才意识到,她过去自己如此的积极忙碌,只是为了逃避心中那个脆弱、但真实的自己。

而这份逃避,推开了自己,也最终推开了身边在乎的人。

现实中,有不少人都会出现和小南相似的倾向。

Ta们擅长努力,去做好每一件旁人所期待的事,可却从未问过自己,喜欢什么、不喜欢什么。

Ta们害怕空闲,害怕孤独,因为那意味着要聆听内心深处的声音。

看到这或许你会问:难道做事充实自己有什么不对吗?

当然没错,问题在于:

你的行动,是因为喜欢,还是因为恐惧?

前者追求的是生命的充实,而后者追求的是一种「充实的假象」。

那么,一个被恐惧驱使的人,如何才能找回自己的「喜欢」呢?

关键是:学会享受无聊,创造生活的空隙。

无聊之美,空隙之美

到底怎样创造生活的空隙呢?

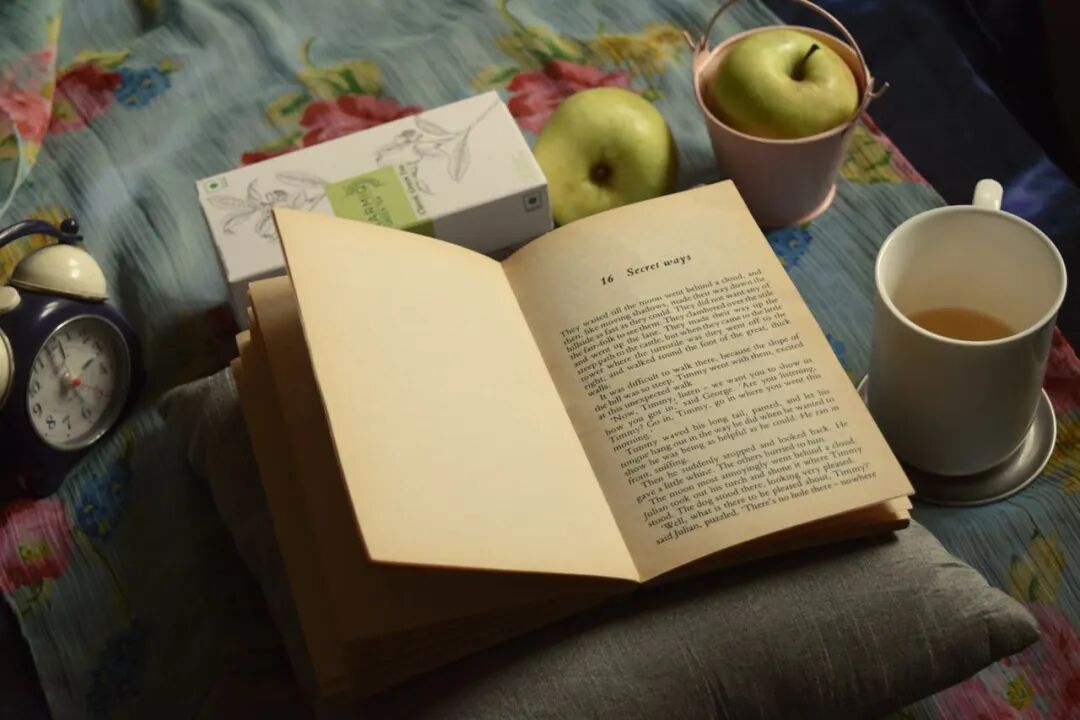

这里先邀请你思考的问题:在你过去的假期里,哪一段经历是让你感觉到既美好又难忘的?

分享我的一段体会。

在大学期间,我们班的同学们组织了一起包团去海南的旅游。

行程去了不少景点,不过如今都没什么印象了,反而印象最深的是这样的一个瞬间——

那几天晚上,同学们都会一起在房间里面玩狼人杀,有说有笑,有一天玩了整个通宵,到了清晨便出门去买早餐。

那时天刚蒙蒙亮,路上几乎没有其他行人,四周是让人安心的宁静;

海风吹过来有几分凉意,远方的海面泛起光亮,然后我驻足停留了片刻。

就这样的一个瞬间,让人感受到一种超脱日常的惬意。

这就像学生时代的某一天下午,你为了高考、为了未来出人头地,在教室里面埋头学习。

忽然,听到远处传来同学们的阵阵惊呼声,于是你抬头朝着窗外望去,看到一片绚烂的金色黄昏。

那一刻,你看着夕阳出了神,忘记了作业、忘记了别人的期待,忘记了分数和名次,

你全然地在那个当下,感受着时间的流淌。

这一幕不会提升你的成绩、不会让你未来赚更多钱。

但你会感动,会记忆犹新,或是在多年后的某一次看夕阳,又想起当年教室里的自己。

你会发现,这个瞬间,你感受到了另一种不同于以往的充实与意义。

它不是为了满足别人的期待,不是为了证明自己比别人幸福,而是纯粹地存在着,感受着,生活着。

就充分允许自己吧

诚然,这个假期无论安排得充实,或是没有安排,其实都不会怎么样,它只是人生3万天里的一瞬。

重要的是,你和自己的关系。

当过分追求意义,像打卡任务式地过日子,那么我们会容易被外在的指标所束缚,活得越来越像一个「优秀的工具」。

人们在带着苛刻的指标,自己奴役自己,时间长了,便会焦虑、会麻木、会失去活力。

而这种自我奴役的反面,便是「允许」——

允许自己慢、允许没满足外界期待、允许遵循内心节奏去度过时间。

当你把注意力回归到自己的感觉,便能连结上内心,恢复能量。

罗素在《幸福论》中说道:忍受「无聊」的能力,是幸福的关键。

生活的大部分时间是普通的,没太多波澜的,但由于你全然投入到这一个瞬间,使得这个时刻变得独一无二,变得厚重。

电影《完美的日子》里,主角平山是一位清洁工。

他每天除了工作,就是开车时听听音乐、闲暇间抬头看看天、拍拍照、泡泡澡、看看书。

每天重复着普通的日常,但他沉浸在每一个日常的瞬间里,电影给人一种平静安然的感觉。

其实,无论是「完美的日子」或是「充实有意义的假期」,重点并不在于你做了哪些看起来好的事,而在于你的心境。

当你全然感受眼前的一天,那即便再平凡,也是完美的。

最后,我想和你分享《我的阿勒泰》中的一句话:

“你看看这草原上的树啊,草啊,有人吃,有人用,便叫有用。

要是没有人用,它就这么待在草原上也很好嘛。”

祝你假期快乐,普通的日子也能快乐。

点击下方卡片

👇👇👇

作者:和小畏;后现代取向心理咨询师,专栏心理作者。本文原创发布公众号:武志红(ID:wzhxlx)。