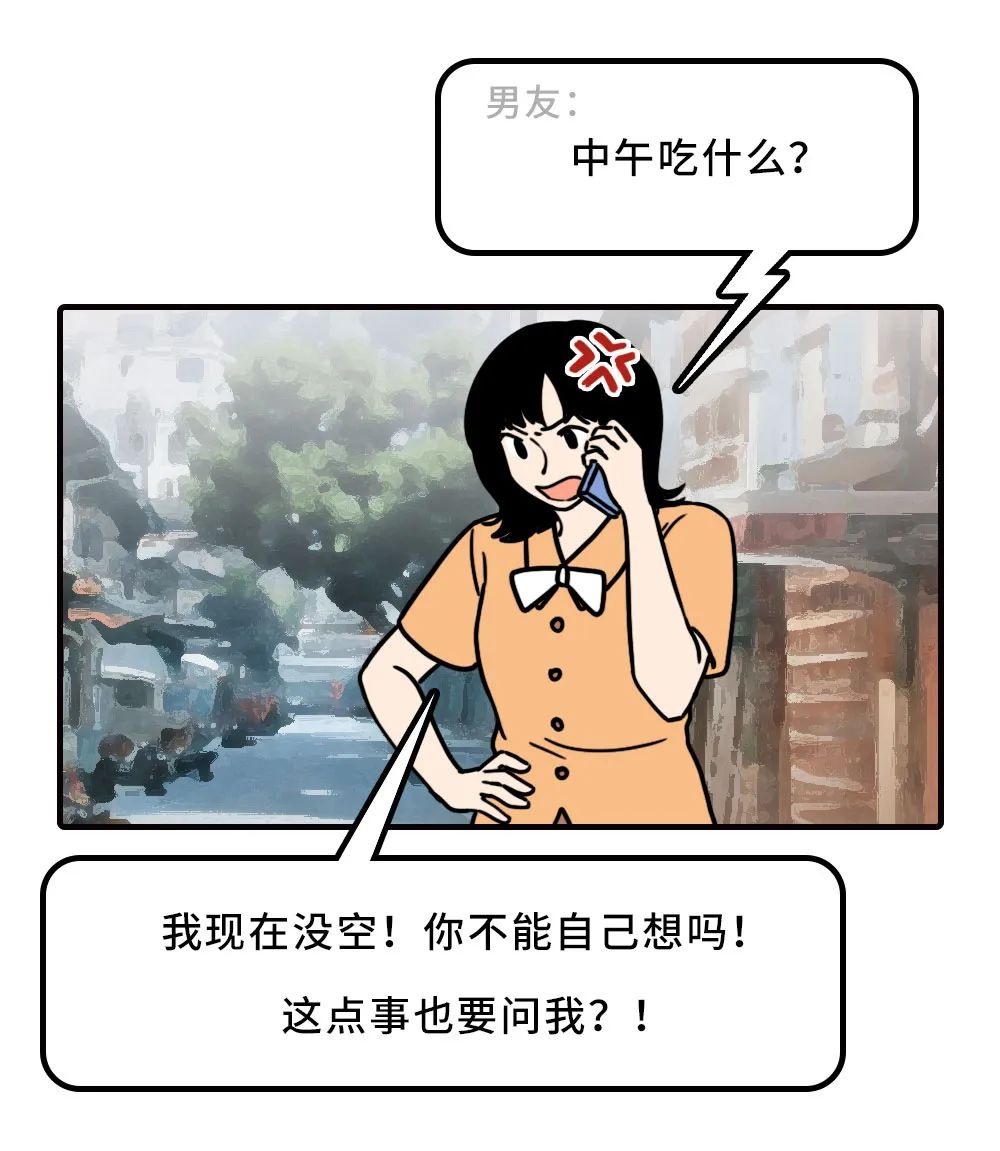

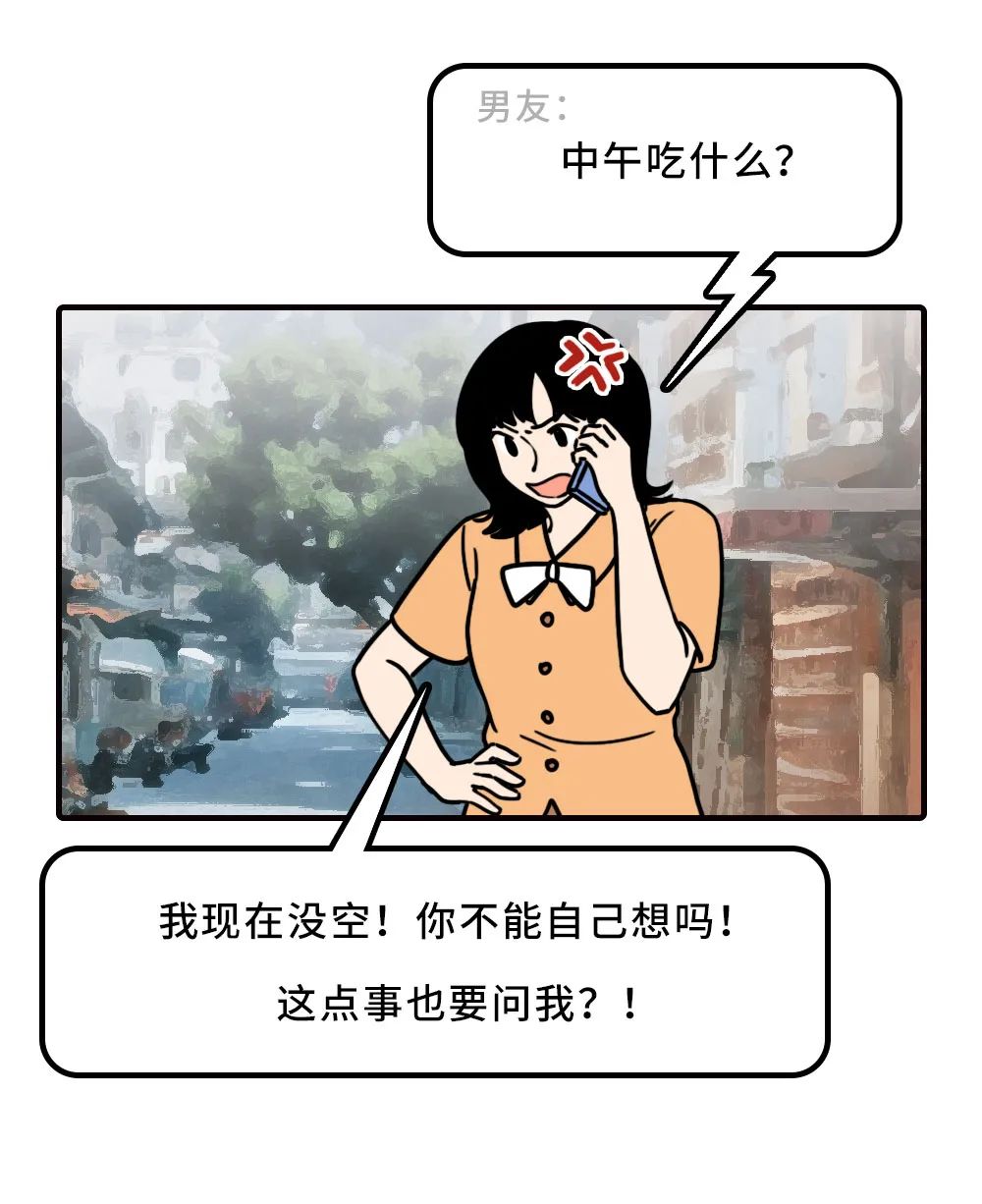

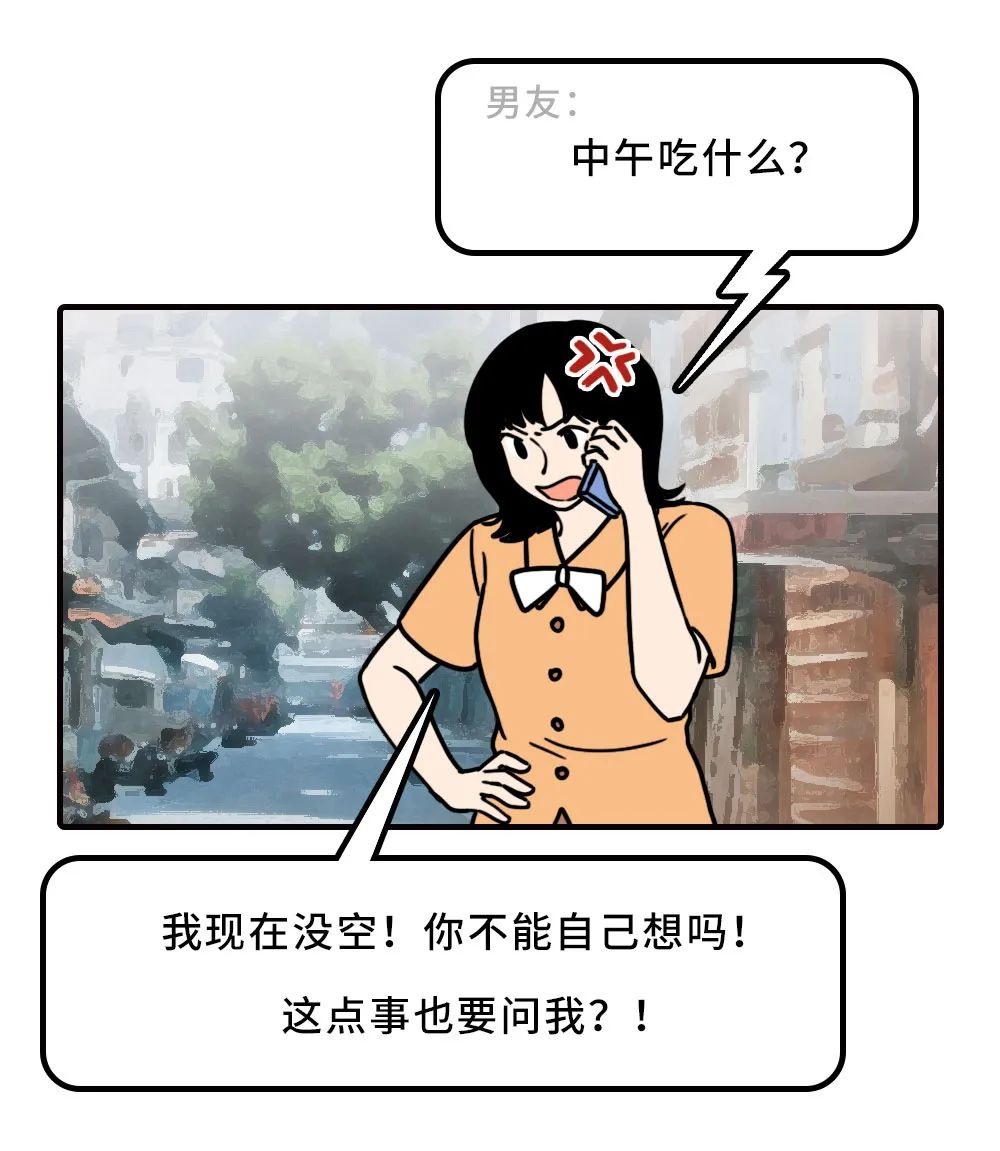

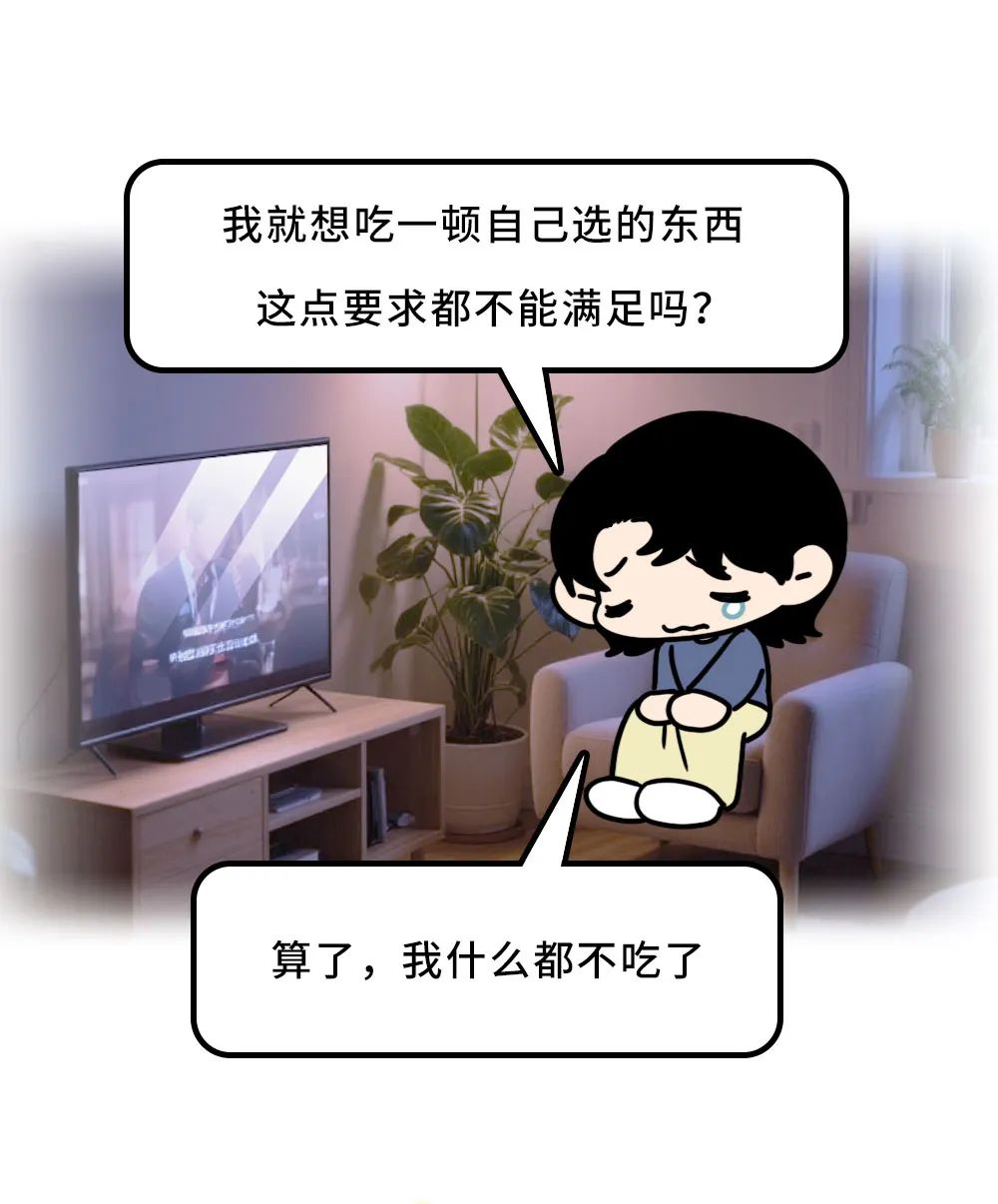

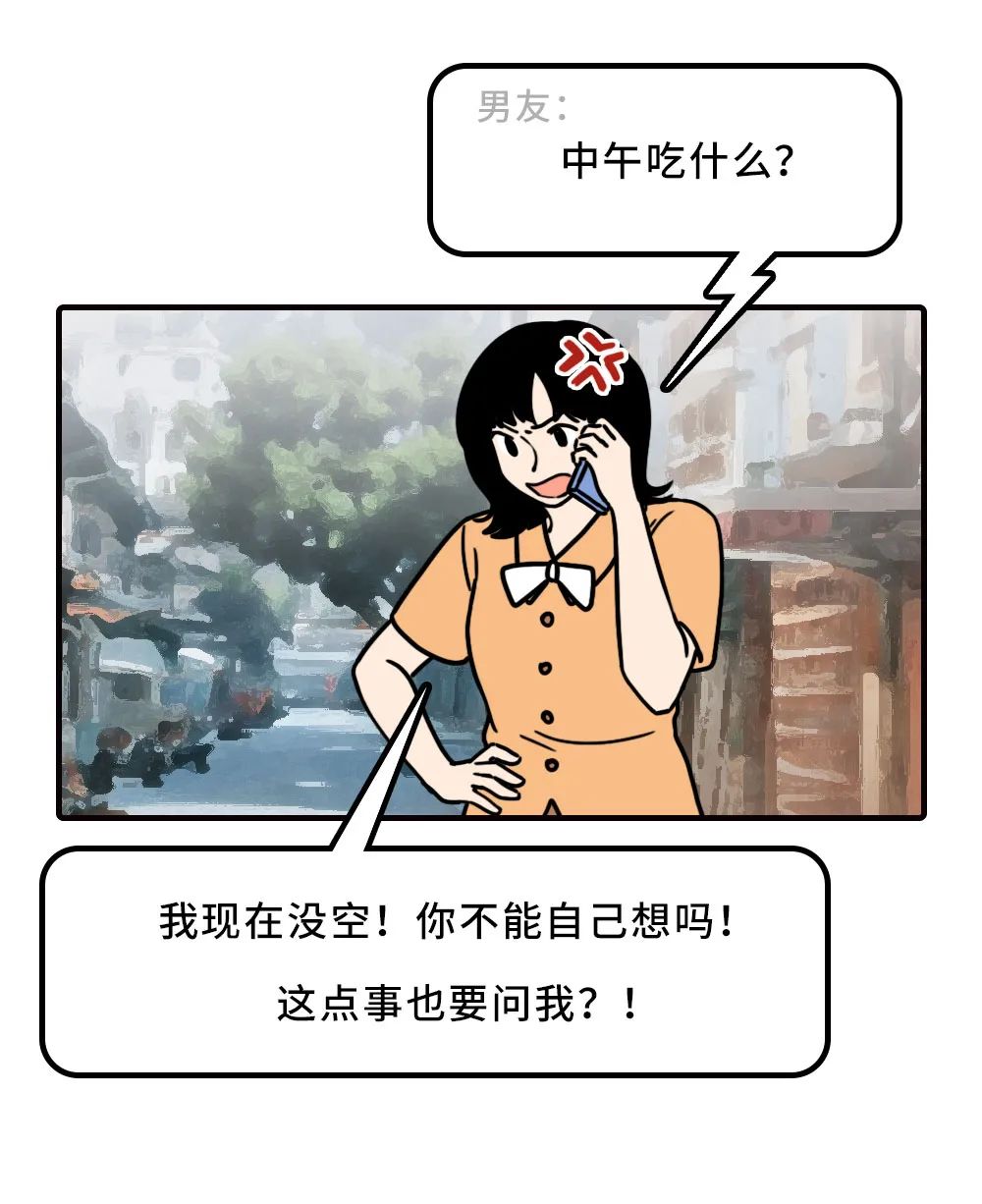

1.极度烦躁、焦虑,生闷气甚至暴怒

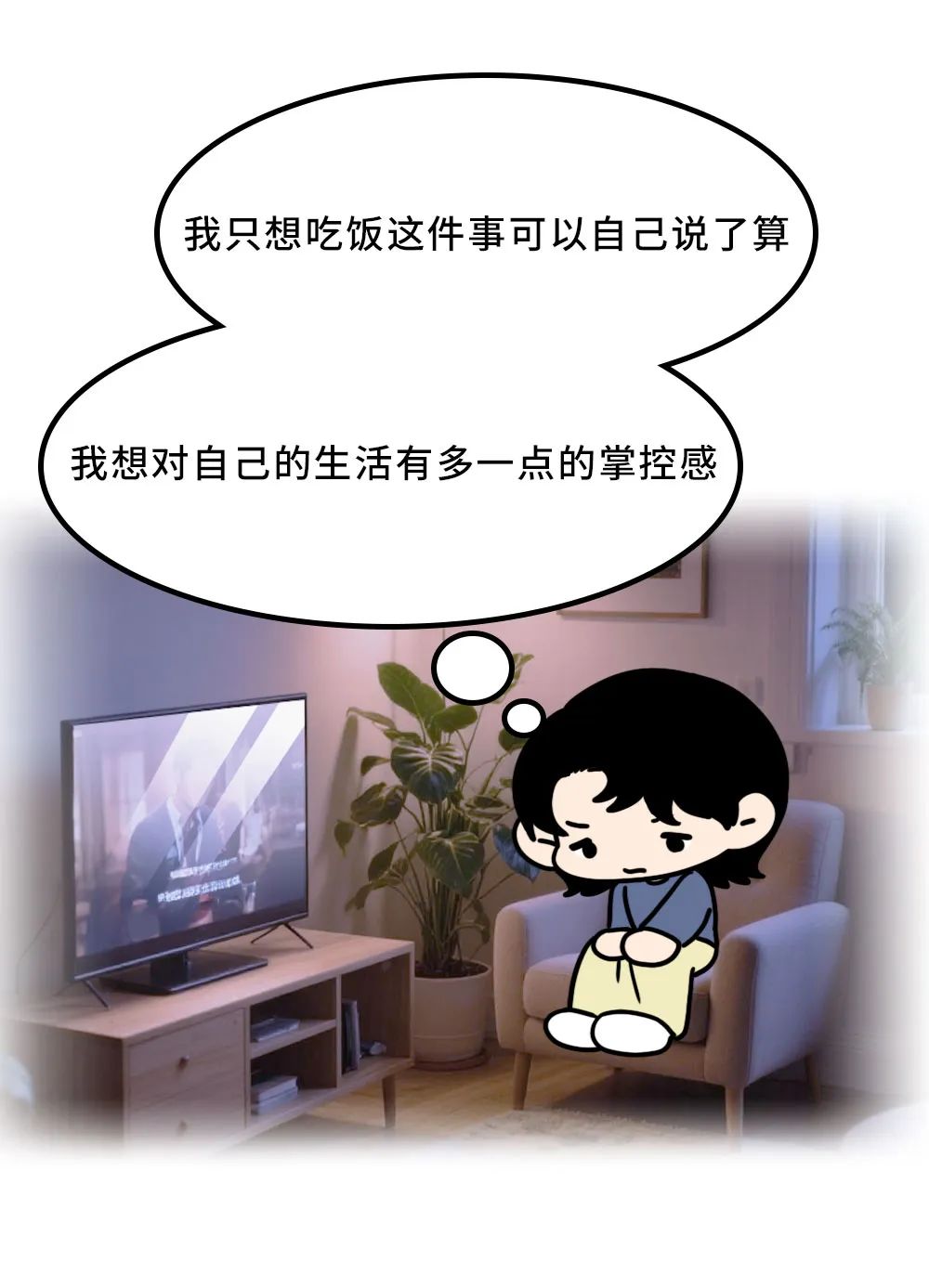

2.思维被困在“为什么事与愿违”的循环中

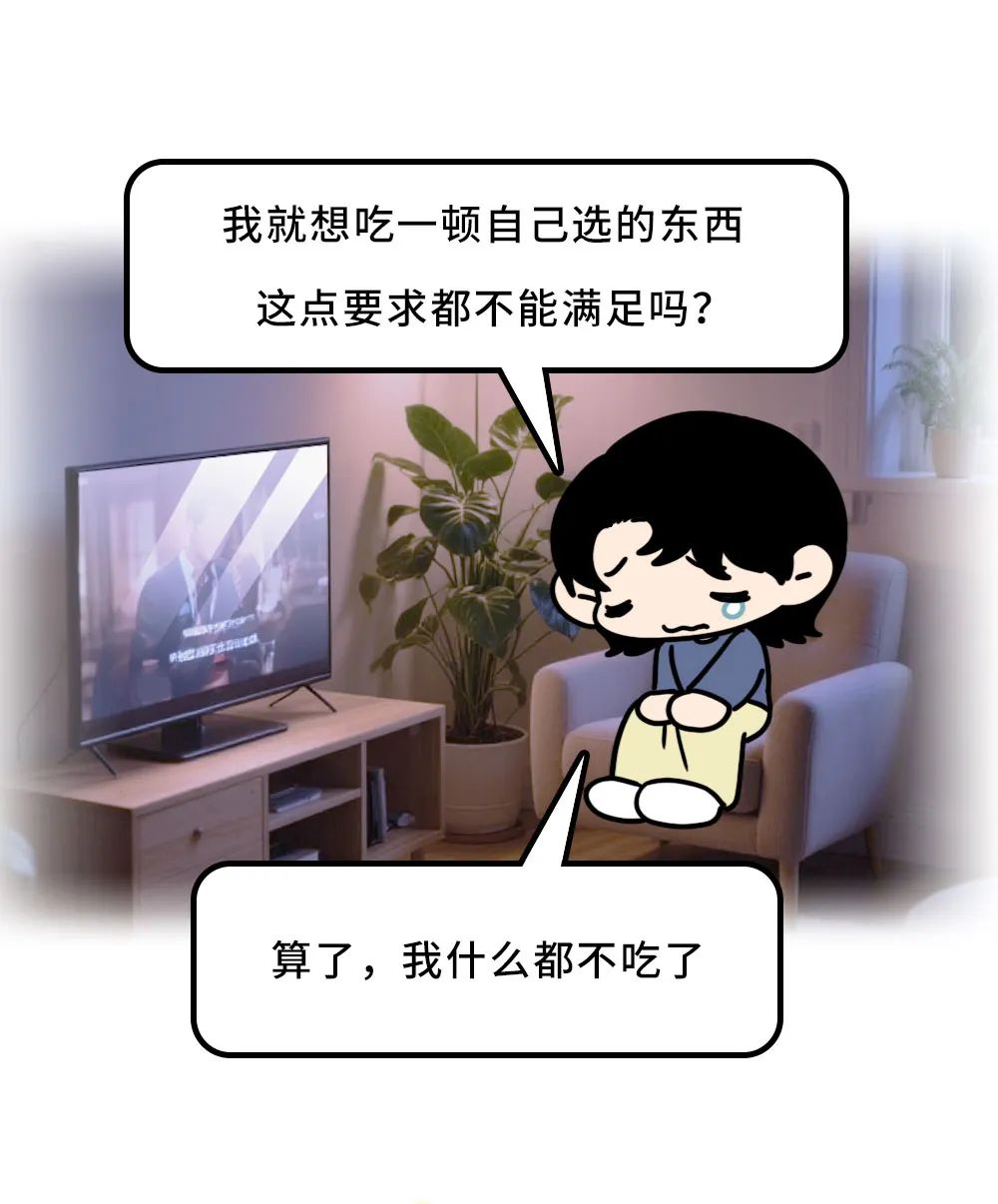

3.对当下失去觉知、灾难化:我的一整天都因此“烂掉了”

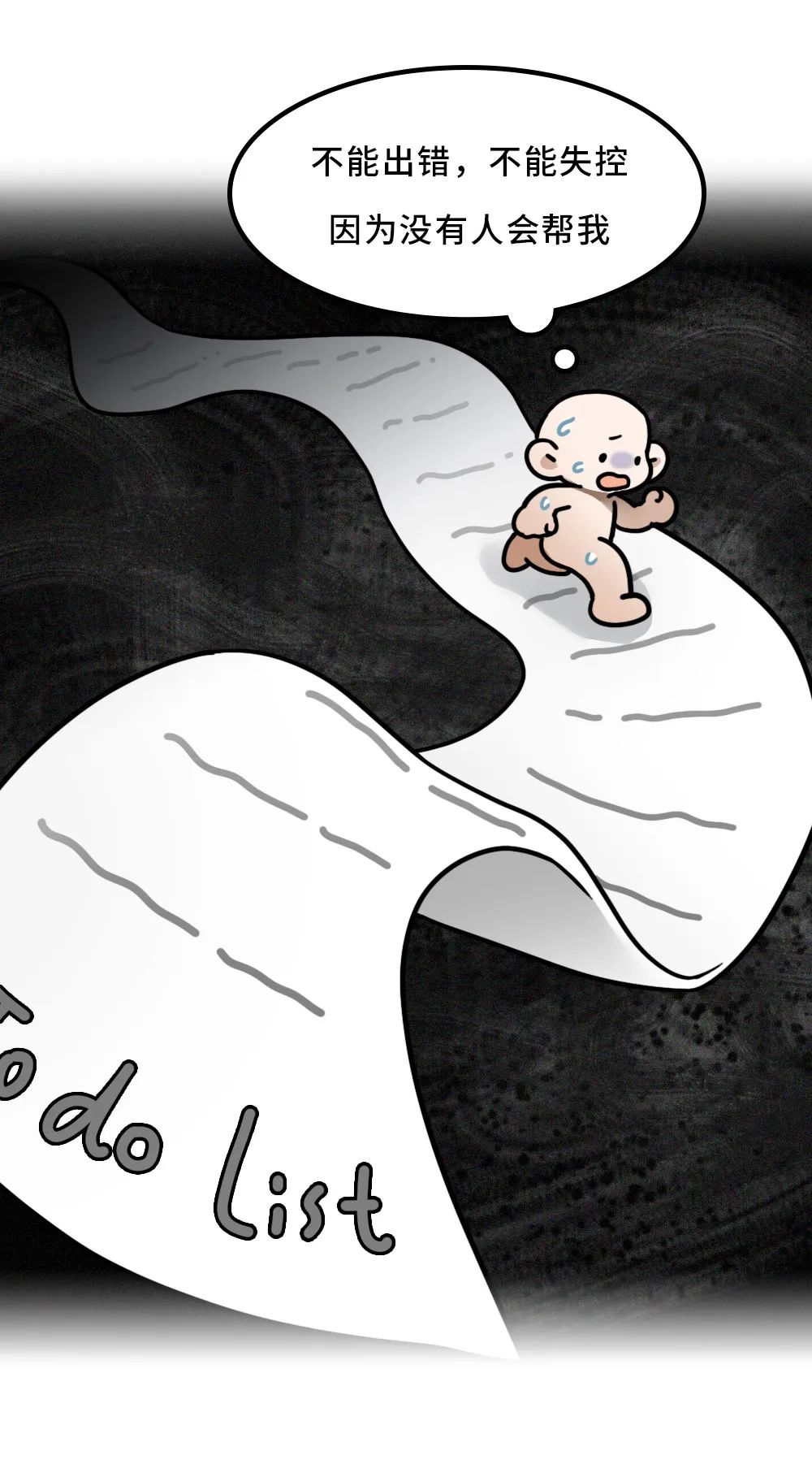

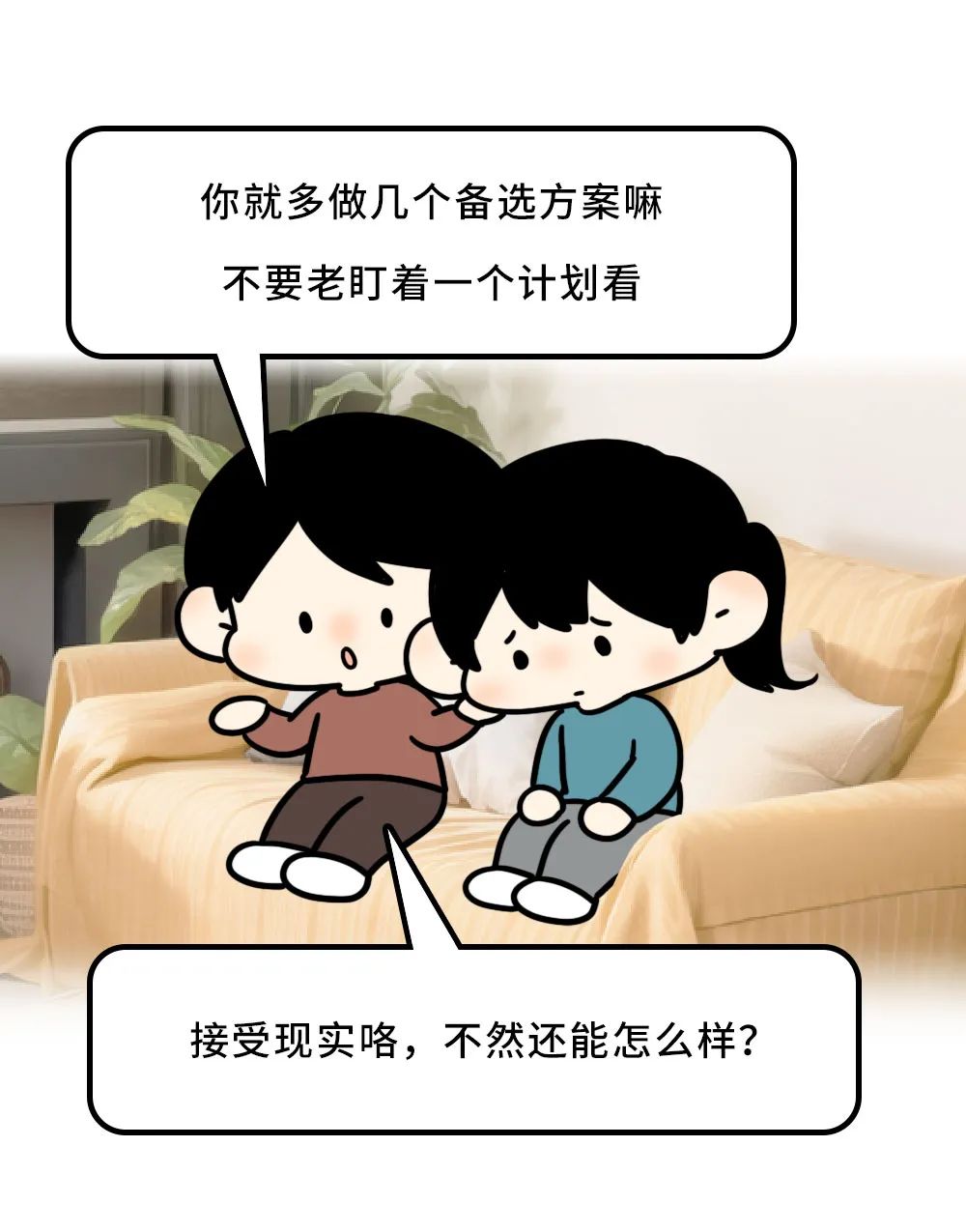

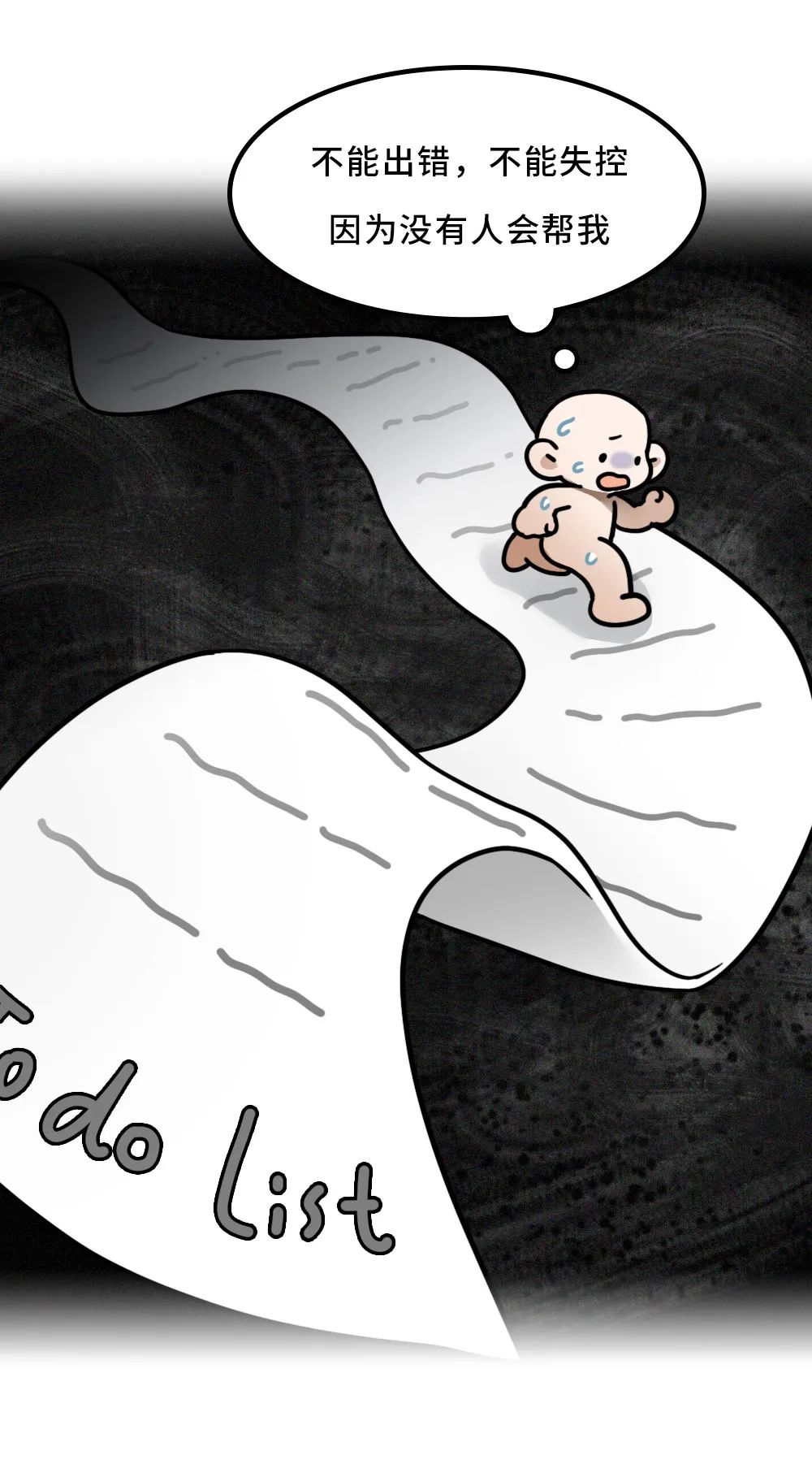

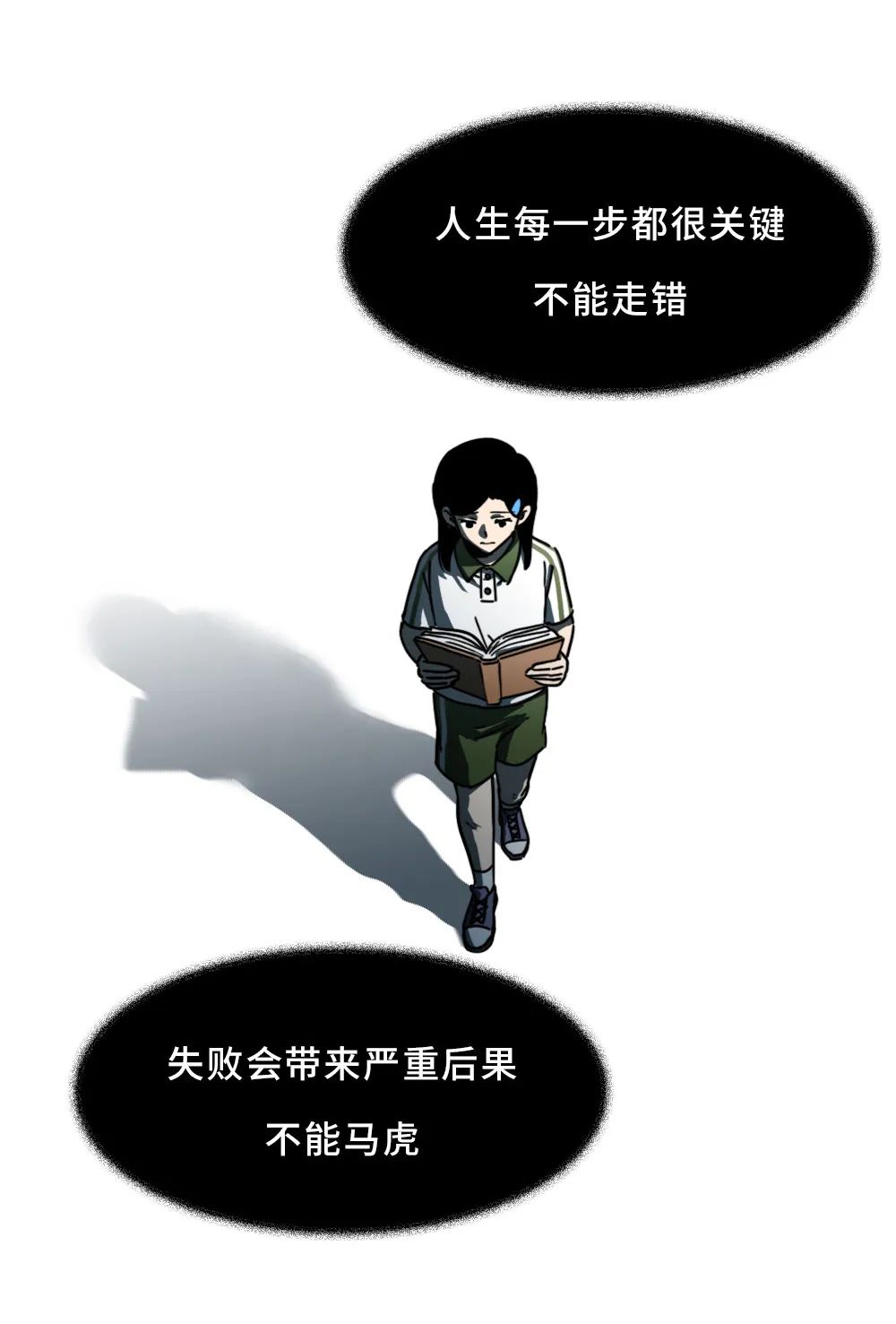

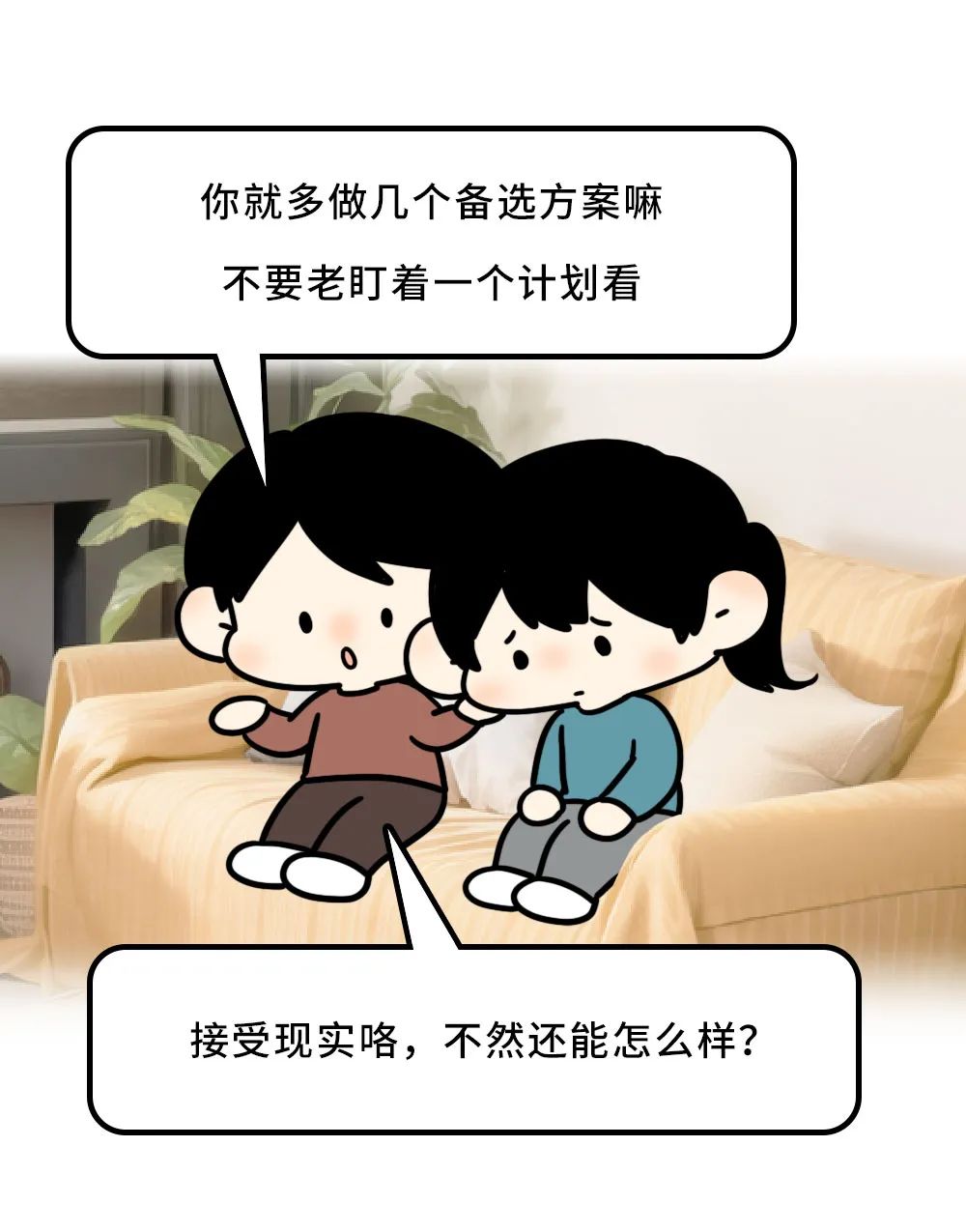

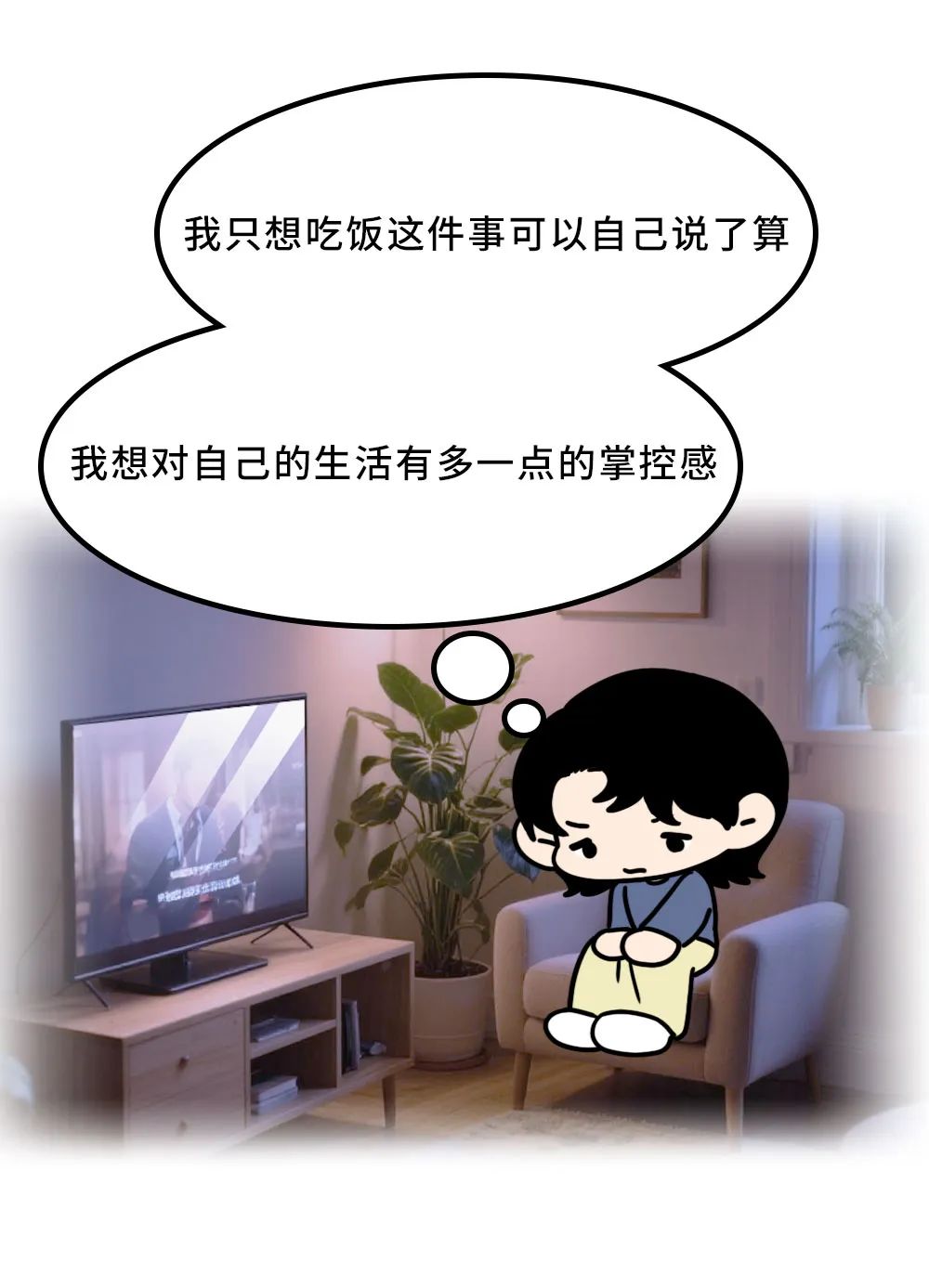

有时候,我们并不是因为事件本身而愤怒,

曾经有位来访者的分享,特别打动我。

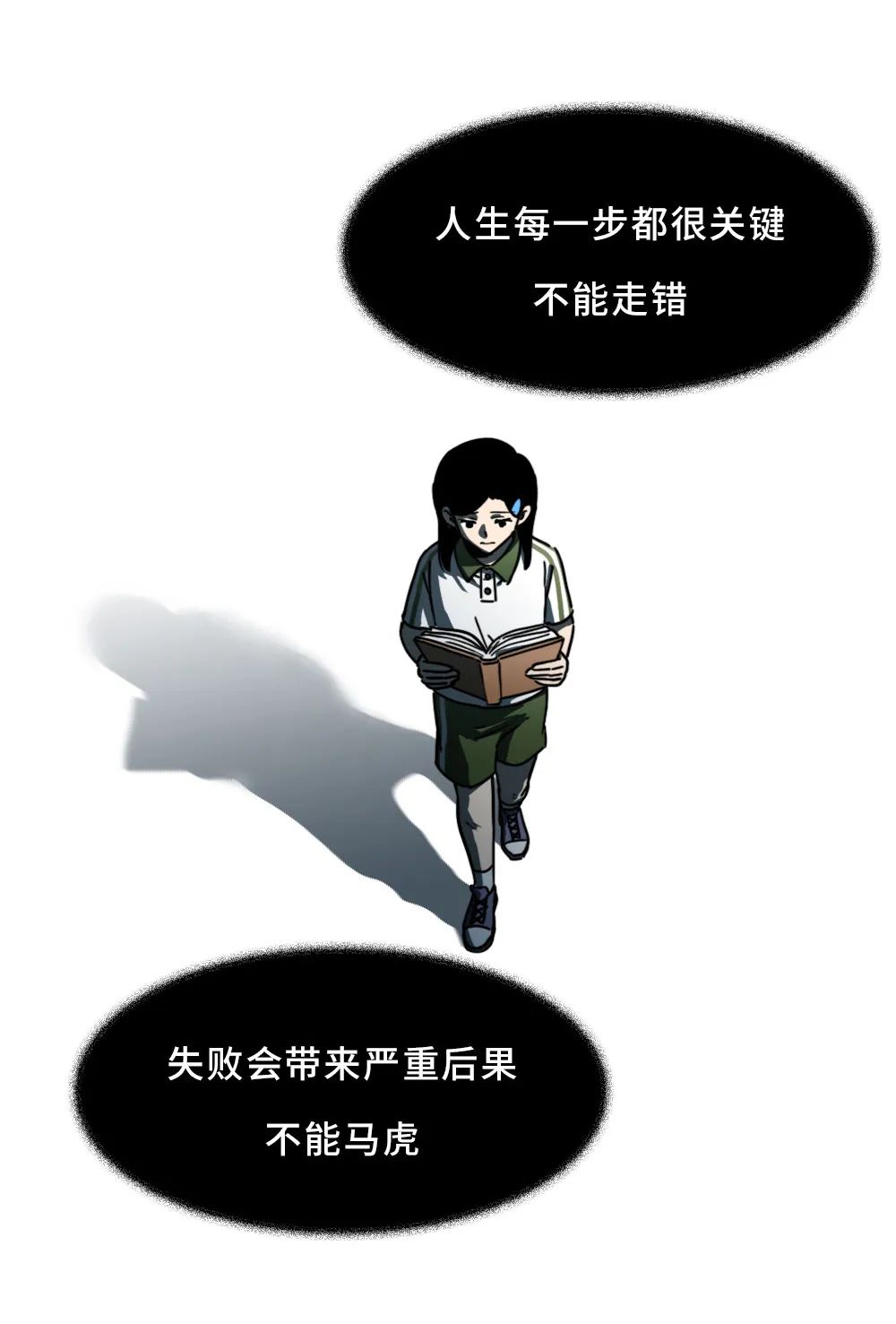

也与正在重新养育自己的你,共勉。

这一次,不妨从「武志红心理」的平台专业心理咨询服务开始——

点击下方卡片

👇👇👇

1.极度烦躁、焦虑,生闷气甚至暴怒

2.思维被困在“为什么事与愿违”的循环中

3.对当下失去觉知、灾难化:我的一整天都因此“烂掉了”

也与正在重新养育自己的你,共勉。

这一次,不妨从「武志红心理」的平台专业心理咨询服务开始——

点击下方卡片

👇👇👇