嗨,我是慢慢,一名心理咨询师。

有很多来访者都跟我分享过同一个疑惑——

自己从小到大都循规蹈矩,按部就班地读书、工作,

但在赚钱这件事上,却不如一些不听话、不守规矩的人混得好。

曾经,我也有过这样的迷茫。

作为一个事事听话的乖小孩,一路走来我都非常保守、不敢冒险,为的就是能有父母口中稳定的工作、收入和生活。

可当身边“离经叛道”的朋友陆续买房换车,而我还在为了买一条裤子而精打细算时,

我内心难免有些苦涩。

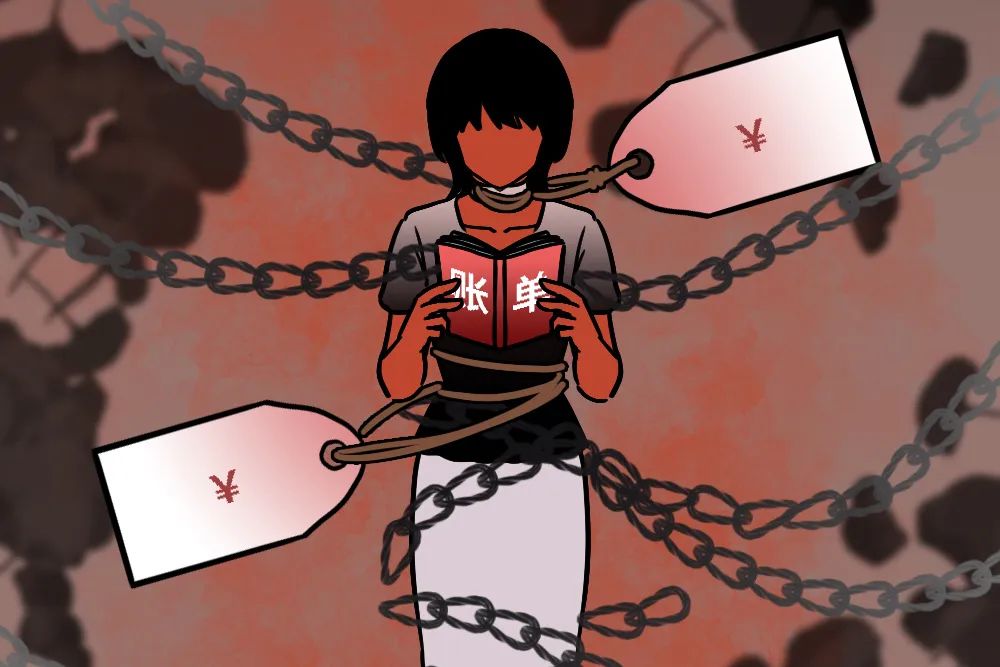

乖孩子们,似乎在财富面前陷入了一种集体困境:

循规蹈矩,却依然陷在金钱焦虑里;

花钱瞻前顾后,但积蓄也平平。

其实,问题核心就在于:

“过度听话”这种习惯,和“赚大钱”需要的特质,很多时候是反着来的。

那么,具体都有哪些不同呢?

今天我总结了3类人格特质,来看看你中了哪一条吧👇

*案例均已作授权和模糊化处理

赚钱,尤其是想突破普通收入,往往需要你主动出击,去发现别人没注意到的机会。

我能写好广告软文吗?

数据转化不好怎么办?

领导也没叫我去,万一他觉得我不够格呢?

“为什么这个东西这么贵?”

“这个事为什么非得这么麻烦?”

“有没有更高效更赚钱的方法?”

“我这种普通员工,应该乖乖等普调。”

“女孩应该要安分一点,不要太有野心。”

“职场人应该听老板的安排,不能太自我太刺头。”

“我的时间、技能和知识非常有价值,值得被公平付费。”

“赚钱是对我创造价值的认可和奖励,这很正当,不可耻。”

“别人有拒绝的自由,我也有争取的权力。”

“拥有金钱不会让我变得庸俗或冷漠,我依然可以保持善良和本心。”

“谈论金钱和利益不等于自私自利,这是维持健康关系的基础。”

“我的价值不由他人单方面定义,我有权认可并主张自己的价值。”

“每一次自信地谈钱、收费、接受报酬,都是我破除金钱羞耻的胜利。”

“我允许自己体验富足的感觉,并相信这感觉会吸引更多丰盛。”

这一次,不妨从「武志红心理咨询中心」的心理咨询服务开始——

点击下方卡片

👇👇